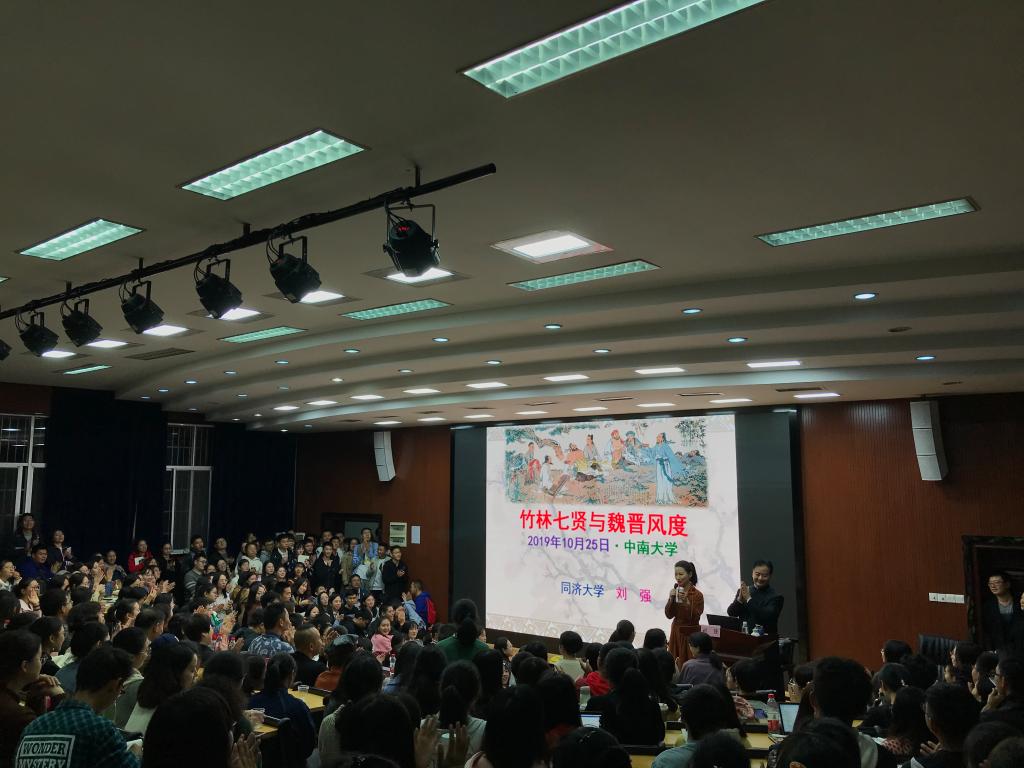

2019年10月25日,由伟德国际官方入口党委宣传部、学生工作部、校团委、文学与新闻传播学院以及中华经典吟唱研究与传播基地联合举办的“百家讲坛进中南”系列讲座第三讲顺利举行。《百家讲坛》主讲人、同济大学教授刘强先生为大家讲述《竹林七贤与魏晋风度》。

晚上7时始,讲座在文学与新闻传播学院222报告厅举行,我院教授杨雨老师主持了本场讲座。杨老师以“无酒不魏晋,无诗不风度”一句引入主题;伟德国际官方入口校友石先生特别赠送美酒佳酿给现场嘉宾,大家在浅斟小酌中跟随刘强教授返回那个曲水流觞、风清骨峻的魏晋时代。讲座开始后,刘强教授从四个方面对报告主题进行了深入浅出的阐释与解读:竹林七贤的四大谜团、“魏晋风度”的提出及发展、魏晋风度的三个面向、竹林七贤的现代启示。

首先,刘强教授介绍了竹林七贤的七位名士,讲述了他们的生平轶事,大家纷纷沉醉在一个个引人入胜的故事中。关于竹林七贤的四大谜团,刘强教授将其归纳为人数之谜、传播之谜、地点之谜以及聚散之谜,并进行了详细的剖析。竹林七贤的人数并非七人,而是十余人;“七贤”实则出自《论语》“子曰:‘贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。’子曰:‘作者七人矣!’”有标榜之义。刘强教授强调了文化传播的滞后现象,“竹林七贤”的正式命名出现在东晋初年,晚于这七位名士生活的三国魏末百年之久。而地点之谜,则涉及到著名学者陈寅恪所提出的观点:“竹林”之辞,源于西晋末年,佛教僧徒比附内典、外书的格义风气盛行,乃托天竺“竹林精舍”之名,加于七贤之上,成“竹林七贤”。因此,阮籍、嵇康等文人并不一定是在真正的竹林活动。刘强教授谈:“竹林七贤的聚散之谜与政治斗争息息相关,有一把打开它的钥匙——‘曹马之争’。”这些名士正是由于与曹氏或司马氏家族有着千丝万缕的关系,而选择隐居,避免被卷入政治风波;竹林七贤的故事也是因嵇康被司马昭处死而曲终人散。

接下来,刘强教授梳理了“魏晋风度”的提出及发展脉络。最初,这一命题出现于鲁迅先生1927年所作《魏晋风度及文章与药及酒之关系》文章中;1940年,宗白华先生撰写了《论世说新语与晋人的美》,从美学视域出发进行阐释;1944年,冯友兰先生作《论风流》,认为真名士的四要素是“玄心、洞见、妙赏、深情”;王瑶于1948年创作了《中古文人生活》;1981年,李泽厚先生编写《魏晋风度:人的主题》。

刘强教授在《世说三昧》一书中将“魏晋风度”定义为:“所谓魏晋风度,是指汉末魏晋时期形成的一种时代精神和人格理想,具体说就是指受道家学说和玄学清谈思潮的影响,而产生的一种追求自然(与名教相对)、自我(与外物相对)、自由(与约束相对)的时代风气,以及由此在上层贵族阶层中形成的,一种超越性的人生价值观和审美性的人格气度。”刘强教授认为,竹林七贤对魏晋风度的形成有着莫大的影响,主要体现在容止之风、服药之风、饮酒之风、清谈之风、任诞之风、艺术之风、隐逸之风和雅量之风八个方面。

在讲座的第三部分,刘强教授总结了魏晋风度的三个面向——求自然,即“越名教而任自然”,指的是容止、思想与居所均应追求自然、贴近自然;求自我,即“我与我周旋久,宁作我”,于方外求我、酒中求我、情中求我;求自由,即“不自由,毋宁死”,从隐逸、艺术及死亡中追逐自由。刘强教授着重强调了自由的重要性,作《古风一首·怀嵇康》追思嵇康赴死前的广陵绝唱;刘教授把竹林精神概括为“独立、自由、超越、重情、尚美”,教诲学生们应以“独立之精神,自由之思想”为座右铭。

最后,刘强教授讲到了竹林七贤的现代启示。七位名士的故事揭示了人生三大核心问题:选择问题、生死问题与情感问题;也反映了人类幸福的三大前提:多元化、个性化与宽容性。刘强教授以古希腊哲学家德谟克利特的一段话为演讲画上句号:“只有能够给绝大多数人提供最大幸福和最小痛苦的社会,才是有价值的。”作为新时代的大学生,应该为建设这样的社会奋斗终生。

本场讲座设置了会后提问环节,与会学生踊跃提问、积极发言,提出了许多见解独到而又引人深思的问题,刘强教授耐心地为同学们答疑解惑;讲座在热烈欢快的氛围中圆满落幕。

(撰稿人:王雨墨)

2019-10-28 10:12

编辑:王颖娇

审核人:审核人参数配置未打开

分享

分享:

分享: